2025米国口腔顔面痛学会(American Academy of Orofacial pain: AAOP)参加記

例年通り今年のAAOPが5月1-4日に米国ワシントンD.C.で開催された。2019年以来6年ぶりの参加であった。

奇しくも、4月29日の往きの飛行機のビジネスクラスは米国との関税交渉に臨む議員バッジを着けたスーツ姿の人達で占められていた。もちろんというか、残念ながらというか議員さん達に弾き飛ばされたわけではなく、私は元からビズネスクラスではなかった。

12時間の長いフライトの後、ワシントンD.C. にある代表的国際空港であるワシントン・ダレス国際空港(IAD)に到着した。米国人優先で、外国人向けの入国審査ブースが2つしか空いていないために、一時間半も待たされた。乗り継ぎ便の人達はハラハラしていて、係員が言うにはMPC(Mobile Passport Control)アプリという新たな申請をしていると入国審査の待ち時間を短縮し、スムーズに入国できるということで、その場で登録している人もいた。

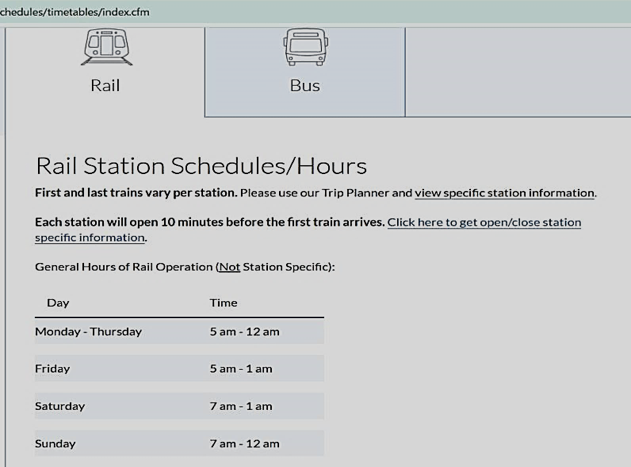

IAD空港はワシントンD.C.の中心部から40kmも離れているが、地下鉄シルバーラインで乗り換えなしでアクセスできる。滞在中、地下鉄とメトロバスに乗ってホテルからスミソニアン博物館はじめ連邦議事堂、学会場へ行く予定にして、そのためには日本のスイカと同様のプリペード式のSmarTrip Cardを買う予定にしていた。65歳以上には日中のピーク時料金が半額になるシニアカードがあると言う事でそれを買う予定にしていた。IAD空港の地下鉄シルバーライン入口のブースでシニアSmarTrip Cardを買いたいと言ったところ、普通のSmarTrip Cardは自販機で買えるが、シニアCardはここでは売っていない、4駅先のWiehle-Reston East駅で降りて跨線橋を渡り、少し先に進み、地下のバスターミナルに降りてそこのインフォメーションで買えと言われた。そこまでの料金は聞いたら、要らないとゲートを通してくれた。何とかシニアSmarTrip Cardを買えて30ドルチャージ。降車予定のMcPherson Square駅まで、時差ぼけでうとうとしながら約1時間乗車。地下鉄降りて、下調べに従い次はバスに乗り換え、地下鉄駅の真向かいにバス停があり、順調にホテル到着。10時過ぎにIAD空港到着してから、ここまで約4時間半経過し午後2時半、飛行機で眠ったといっても時差13時間で日本時間の真夜中。ホテルのチェックインは4時と言う事で荷物入れ替えてスーツケースはフロントに預け、身軽になってバスでナショナルモールへ。日光を浴びて時差解消するために、宛ても決めずにナショナルモールに近づくバスに乗り込んで米国合衆国議会議事堂の白い建物キャピトルが見えたところで下車、そこから歩いてナショナルモールへ。少し歩いたところで自然史博物館があり、見て回りました。目玉として飾っている巨大なアフリカゾウをはじめ、古代の生物から現在の生物までいっぱい展示されていた。米国は学期末、夏休み前で、中高生がスクールバスで大挙して博物館に押しかけていっぱいだった。映画『ナイト ミュージアム2』は、この博物館が舞台であったそうです。ナショナルモールは国立公園で、そこにある自然史博物館をはじめ全ての博物館はスミソニアン協会が運営する19の博物館並びに研究センターの施設群である。全ての博物館の入場料が無料というのが見学者にはびっくりである。

自然史博物館の次にはモールを横切って向かいにある

国立航空宇宙博物館に向かった。係員にきいたところ時間指定性だそうで、QRコードで指定を試みたが4時過ぎはもういっぱいで、諦めた。歩き疲れもあって、ホテルに帰ることにした。Googleマップに現在地と目的地を入力するといくつか経路を示してくれる、便利になったものだ。まだ方向性に不安があったので、便利なバスは諦めてスミソニアン駅から地下鉄に乗ってMcPherson Square駅に行き、先程と同じようにバスに乗り換えてホテルへ。

5時過ぎ、ホテルにチェックインして荷物を運び込み、ロビーにあるコーヒーを飲んでひと息つきました。さあー今夜の夕食はどうしようか、1人でレストランは勇気がないし、物価を考えるとためらわれる、下調べしてあった、歩いて5分の大きなスーパーに行けば何かあるだろうと出かけました。水、パン、バナナ、美味しそうなイチゴにヨーグルト、そして、米国のスーパーで便利なのはホットデリと言われる料理した温かい料理が買えること、今日の夕食は温かいミートローフと温野菜。

2日目は昨日見られなかった

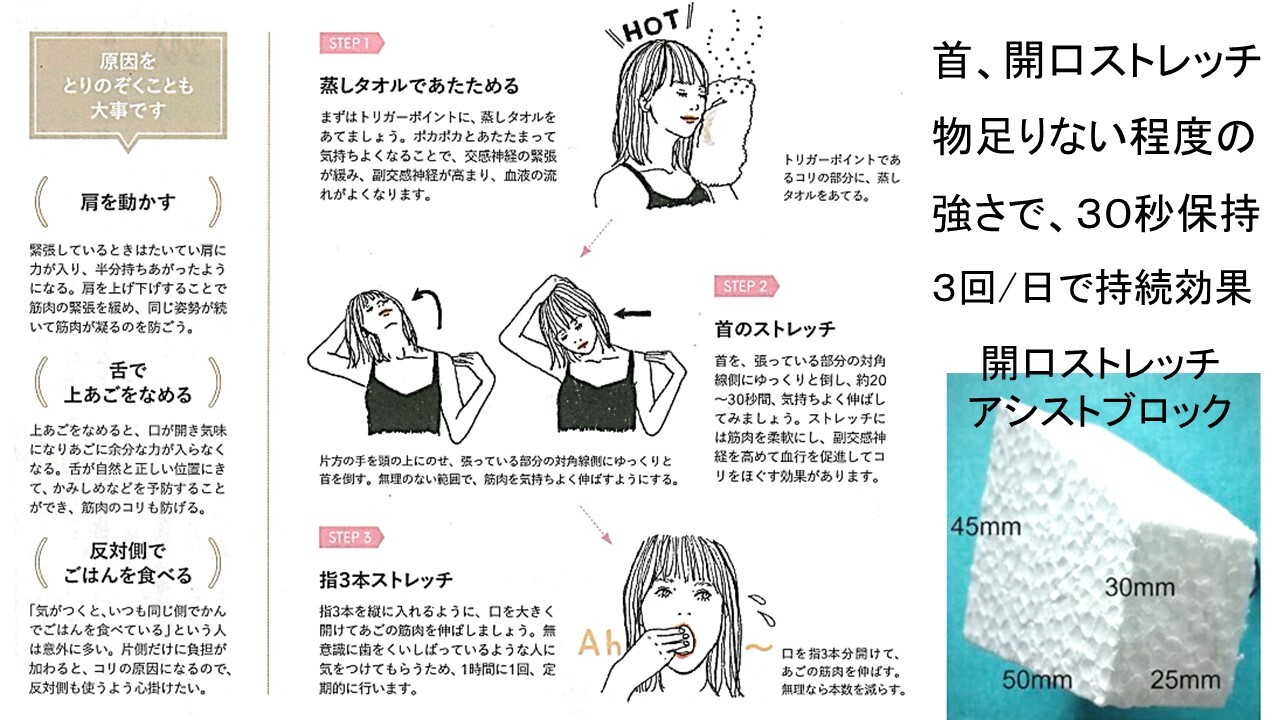

国立航空宇宙博物館に時間指定して入場、ライトフライヤー号 - 1903年にライト兄弟が最初に運転した動力飛行機の実物はみることが出来たが、残念ながら半分は改装中で、目玉展示のアポロ11号司令船 - 月面着陸に人類史上初めて成功したアポロ計画有人ミッションの司令船、月の石の標本 等はみること出来ず、2026年に完全再開とのこと。スティーブン・F・ウドヴァーヘイジー・センター(Steven F. Udvar-Hazy Center)と言う名称の本館より規模の大きい別館、日本語では「国立航空宇宙博物館別館」に学会最終日が半日なのでその後に行こうと決めました。次はナショナル・ギャラリー・オブ・アート、絵を描くのはからっきしダメだが観るのは好きなのでジックリ回りました。ここで一番有名なのはモナリザで有名なルネサンス期のイタリア人芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチによる『ジネーヴラ・デ・ベンチの肖像』という女性像ですが、私にはやっぱり良かったのは印象派の絵。ここでは点描画で知られるスーラのスケッチ画がまとめて展示していたこと、その部屋担当の学芸員に話しかけたら埼玉県に住んでいたことがあるそうで親切に説明してくれた。次は大理石像、ミロのビーナスのような有名なモノはないが大理石の彫刻の美しい像がいっぱいありました。見て回っているうちに写実的に彫られた女性像の顔面が、どうも左右非対称、私の偏咀嚼癖による顔面の変形説、口角が咀嚼側に引かれ、頬部が引き締まりほうれい線が深い、目尻が垂れる、一方、非咀嚼側の頬部はふっくらという仮説通りの左右非対称が認められるではないか。ほぼ全部の像で左側偏位が認められました。翌日に見学した米国合衆国議会議事堂に展示されていた初代大統領ジョージワシントンの像も、どうも左側偏位がある。ジョージワシントンは上下顎総義歯だったことで歯科では有名な人で、最後に残っていた歯は下顎左側小臼歯だったので左偏咀嚼の可能性は高い。

3日目(5/1)は朝から、米国議会議事堂ビジターセンターに並びました、ここでも高校生の団体と一緒でした。内部に入ると時間順にツアーグループが作られ、ガイドが一人つきます。最初にシアターに通され、合衆国や議事堂の歴史を紹介したビデオが上映されます。イヤホンガイドを渡されて、ガイドについて説明を聞きながら議事堂中央部を見学しました。

夕方は、この日にニューヨーク経由アムトラックでワシントンD.C.に着いた大久保先生と会って、夕食でした。

2025年05月11日 17:07